Reestructuración Cognitiva, Gestión Emocional y Perdón: Un Proceso de Transformación Personal

Introducción

La experiencia de confrontar y reestructurar las propias representaciones internas sobre figuras parentales constituye un proceso fundamental en el desarrollo personal y emocional. La psicología cognitiva ha señalado que la interpretación subjetiva de los eventos pasados, especialmente aquellos relacionados con figuras significativas como los padres, influye directamente en el bienestar psicológico y en la formación de la identidad (Beck, 1976). La presente información desea ser un aporte ecléctico en ese camino.

El presente texto, se hace desde una concepción reflexiva de quien escribe para ti, sin pretender ser más que apuntes personales manejables dentro de los talleres de Inside y en los últimos días de la tercera semana del mes de junio, para celebrar el día del padre. Por lo tanto, esta información acompaña la exposición en vivo: ¿Honrarle? Sí, claro.

Suponiendo dar sustento concreto y teórico a la palabra: perdón, visto como un proceso, que implica reconocer y superar patrones de victimización y culpa que pueden perpetuar estados emocionales disfuncionales, así como la integración de emociones básicas como la tristeza y el enfado.

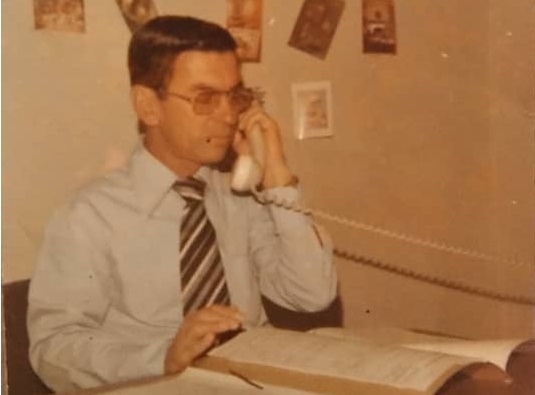

La presente reflexión aborda el recorrido personal de quien te escribe con su padre, a nivel general, que me permitió establecer la auto aplicación de técnicas hacia mi propia reestructuración cognitiva, el perdón y la gestión emocional; elementos clave para superar conflictos internos y fomentar una mayor autoaceptación y autonomía emocional.

Mg.Sc. Gilberto Perdomo.

La trampa de la victimización y la culpa

En el proceso de desarrollo emocional, dos conceptos emergen como obstáculos significativos: la victimización y la culpa. No se trata aquí de la víctima real de un evento traumático, sino del estado mental de la persona que permanece atrapada en un rol victimista, perpetuando narrativas de sufrimiento y desmerecimiento. Esta postura, en muchos casos, conduce a una forma de auto-castigo que se expresa en la prohibición del disfrute y en la renuncia al bienestar.

Desde una perspectiva psicológica, la victimización crónica puede generar una estructura cognitiva rígida que impide el cuestionamiento interno y ancla al sujeto en un locus de control externo, concepto desarrollado por Rotter (1966), que alude a la tendencia de atribuir los resultados de la vida a factores fuera del propio control. El foco permanece centrado exclusivamente en la ofensa y en los agentes externos, lo cual obstaculiza la posibilidad de aprendizaje y refuerza la pasividad emocional.

En este sentido, Ellis (1991), desde la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), sostiene que son las creencias irracionales no cuestionadas las que perpetúan estados emocionales disfuncionales, ya que el sujeto no revisa su interpretación interna de los hechos. De este modo, renuncia a su capacidad de agencia, aguardando que el entorno rectifique o repare, en lugar de asumir una posición activa frente a su mundo emocional.

La culpa, por su parte, emerge como una emoción moral profundamente condicionada por la cultura, la religión y las normas sociales. Freud (1923) ya advertía que la culpa inconsciente era una manifestación del conflicto entre el yo y el superyó, que puede inducir a formas de expiación simbólica.

De esta forma, el sujeto desarrolla conductas autolimitantes o autodestructivas, intentando equilibrar la balanza emocional interna.

La vía hacia la reestructuración cognitiva

Superar el rol de víctima requiere una reestructuración profunda del pensamiento. Según Beck (1979), el trabajo cognitivo consiste en identificar, cuestionar y reemplazar las distorsiones cognitivas por interpretaciones más ajustadas a la realidad. En la experiencia compartida, esta reestructuración comienza con una revisión activa de la historia personal, especialmente en relación con figuras clave como el padre.

En este caso, el distanciamiento emocional con el padre durante años generó una narrativa interna cargada de resentimiento. Sin embargo, el proceso de indagación permitió comprender la historia de vida de ese progenitor, su contexto, sus traumas y sus limitaciones. Esta exploración no fue emocional en el sentido afectivo inmediato, sino estructural y cognitiva: implicó asumir que, en términos de constitución psíquica, uno es 50% madre y 50% padre. Descubrir el otro 50% ausente fue esencial para lograr la integración psíquica y emocional.

Este proceso dio lugar a un cambio radical en la forma de pensar. Las representaciones sociales del padre se modificaron, y con ello también la identidad personal. Vygotsky (1934) enfatizaba el papel del lenguaje y el pensamiento social en la construcción del yo, por lo cual reformular la narrativa sobre la figura paterna implica también reconfigurar las propias autoimágenes. Se pasa entonces del rechazo a la integración: de ver al padre como enemigo a verlo como un recurso necesario para el equilibrio interior.

Desde la psicología profunda, Carl Jung introduce el concepto de la "sombra" como aquella parte del inconsciente que contiene aspectos reprimidos o no reconocidos del yo. Integrar la figura del padre equivale también a confrontar esa sombra: aceptar y comprender que muchas de las cualidades rechazadas del otro existen también en uno mismo.

La función de la gestión emocional puede, por tanto, transitar un camino jungiano al invocar y reconocer emociones pasadas reprimidas, permitiendo una reinterpretación no solo racional sino también simbólica e inconsciente. El trabajo con la sombra requiere valentía emocional, introspección constante y un proceso consciente de autorregulación. A través de esta integración, se resignifican aspectos dolorosos de la historia personal y se transforman en recursos internos útiles para el presente.

La gestión emocional de esas vivencias pasadas implica dejar de reprimir el enfado y la tristeza, permitiendo que emerjan de forma contenida para ser comprendidas y canalizadas. El enfoque integrador permite no solo revisar lo vivido, sino resignificarlo, comprendiendo el propósito emocional que cada experiencia tuvo. Así, el pasado deja de ser un ancla y se convierte en una fuente de sabiduría emocional.

Del perdón a la integración emocional

El perdón, en este contexto, no se presenta como un acto externo o ceremonial, sino como una reconciliación interna. Según Enright y Fitzgibbons (2000), el perdón terapéutico implica un proceso de reconocimiento del daño, comprensión del agresor, y transformación emocional. Esta evolución permite dejar atrás la rabia o la tristeza reprimida y acceder a estados de comprensión y compasión.

A través de ejercicios reflexivos, como el análisis escrito de eventos pasados, se puede reinterpretar la historia personal desde una perspectiva integradora. La psicología profunda, particularmente desde el enfoque junguiano, ofrece herramientas valiosas como el reconocimiento de arquetipos. En este caso, al integrar simbólicamente la figura paterna, se fortalece el arquetipo masculino, asociado con la autonomía, el límite y la acción (Jung, 1964). Esto se traduce en habilidades prácticas: aprender a decir que no, asumir decisiones con seguridad, y desarrollar una mayor estructura interna.

La comprensión de la madre, igualmente, implica despojarla del pedestal de la víctima y verla como ser humano con contradicciones. Al desnudar estas etiquetas y ver a los padres como personas, se produce un cambio profundo en la narrativa identitaria. Ya no se trata de buenos y malos, sino de seres humanos con historias propias que influyen en la propia. Esta nueva visión permite la integración emocional y la madurez afectiva.

La función de la gestión emocional

El curso del desarrollo emocional está inevitablemente atravesado por la necesidad de gestionar adecuadamente las emociones. Tal como plantea Goleman (1995), la inteligencia emocional comprende la capacidad de identificar, comprender y regular las propias emociones. En este proceso, la tristeza y el enfado se revelan como emociones necesarias, no como obstáculos. Negarlas o reprimirlas solo refuerza los esquemas disfuncionales.

En lugar de evadir el dolor, celebrando superficialmente eventos dolorosos o escapando hacia distracciones, el verdadero trabajo emocional consiste en reconocer el propósito de cada emoción: "¿Para qué estoy triste? ¿Qué me está diciendo este enfado?". Este nivel de conciencia emocional permite fluir con autenticidad y facilita la toma de decisiones coherentes con los propios valores y necesidades.

La gestión emocional no solo se limita al presente, sino que también abarca la elaboración simbólica de emociones pasadas. Desde una perspectiva jungiana, esto implica acceder a contenidos inconscientes reprimidos, muchos de los cuales conforman la sombra. A través de su integración consciente, se genera una reinterpretación emocional que trasciende lo racional y permite una síntesis más profunda entre el yo actual y el yo herido del pasado. Este trabajo introspectivo no solo libera cargas emocionales antiguas, sino que también amplía la comprensión de la propia identidad emocional.

Conclusión

En síntesis, la transformación personal mediante la reestructuración cognitiva y la gestión emocional representa un camino complejo pero esencial para la superación de heridas emocionales ligadas a la historia familiar. La capacidad de cuestionar y reinterpretar las representaciones sociales de las figuras parentales, junto con la aceptación y procesamiento adecuado de emociones como el enfado y la tristeza, permite a la persona liberarse de roles victimistas y culposos que limitan su desarrollo. Además, la integración consciente de los arquetipos y valores asociados a la figura paterna contribuye a fortalecer la identidad y la autonomía emocional. Este proceso, sustentado en teorías clásicas y contemporáneas de la psicología, subraya la importancia del perdón y la compasión como mecanismos liberadores que promueven la salud mental y el bienestar integral.

Mis Referencias

Beck, A. T. (1976).

Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. International Universities Press.

Beck, J. S. (1979).

Cognitive Therapy: Basics and Beyond. Guilford Press.

Ellis, A. (1991).

The revised ABC's of Rational-Emotive Therapy (RET). Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy.

Enright, R. D., & Fitzgibbons, R. P. (2000).

Helping Clients Forgive: An Empirical Guide for Resolving Anger and Restoring Hope. American Psychological Association.

Freud, S. (1923).

El yo y el ello. Obras Completas, Tomo XIX.

Goleman, D. (1995).

Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.

Jung, C. G. (1964).

Man and His Symbols. Dell.

Rotter, J. B. (1966).

Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1–28.

Vygotsky, L. S. (1934).

Pensamiento y lenguaje. Editorial Crítica.